“CONFERENCIA 10 AÑOS DE MAGISTRADAS CHILENAS”

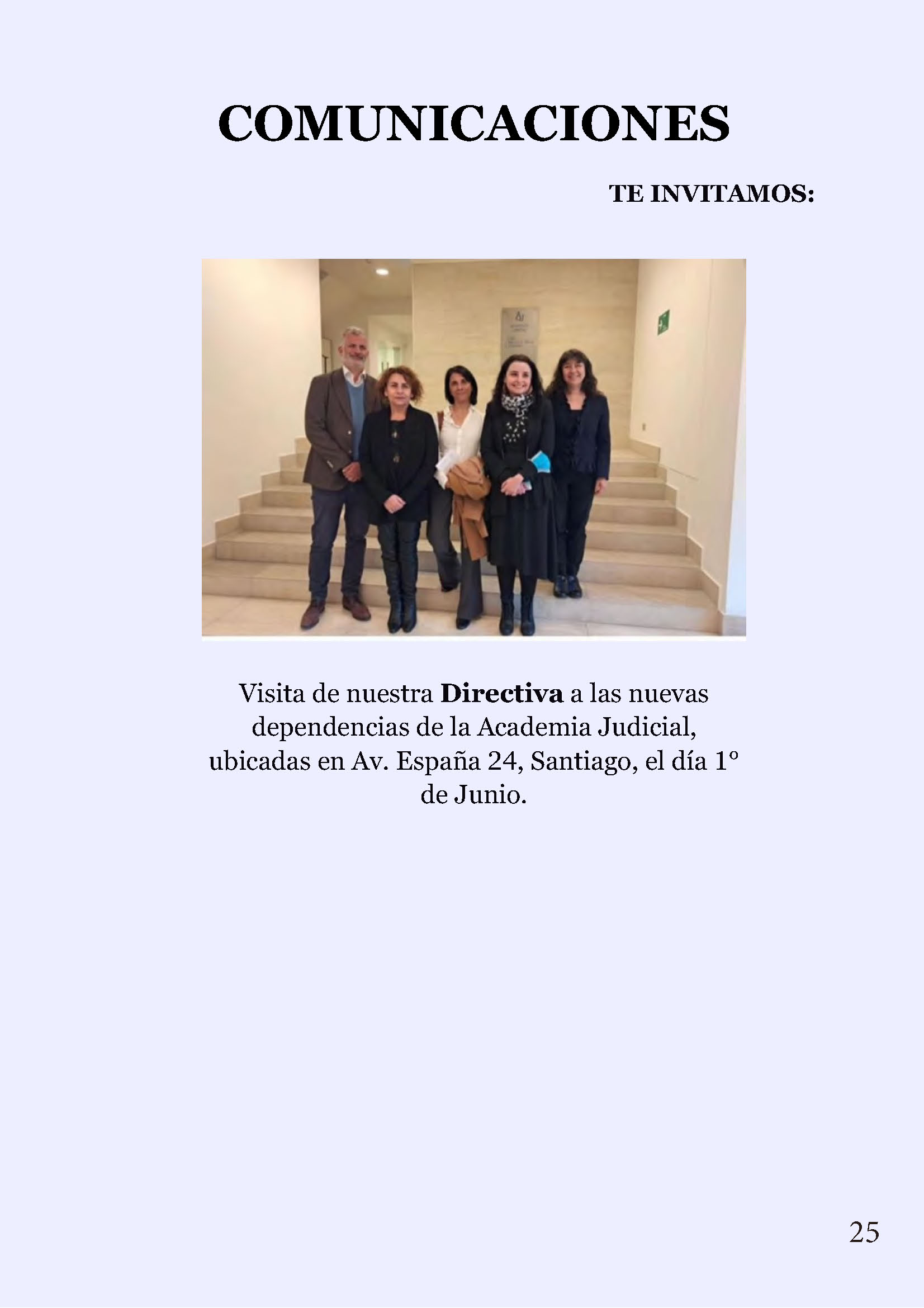

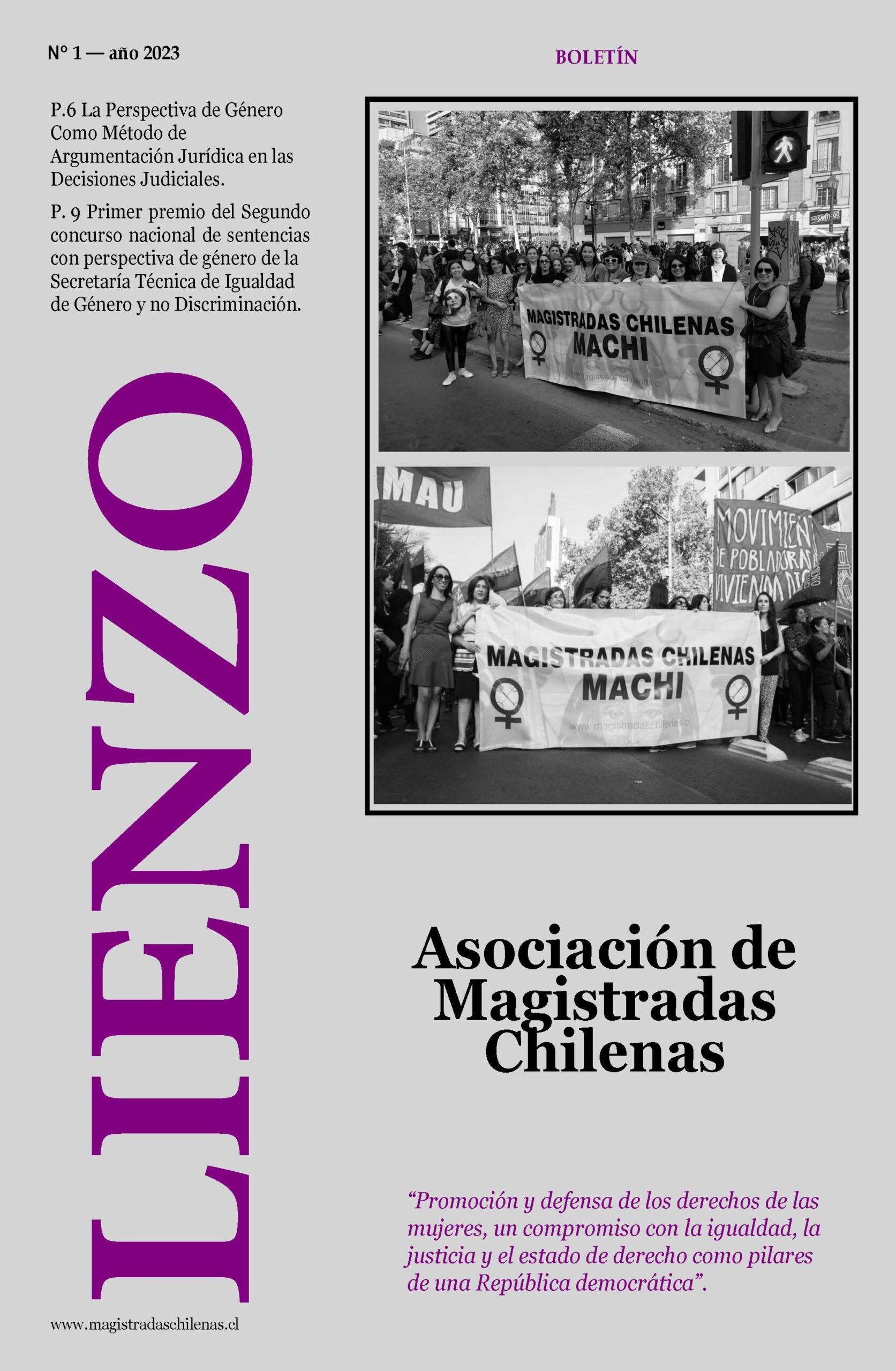

Los días 13 y 14 de octubre en el Instituto de Estudios Judiciales se realizó la conferencia “10 años de Magistradas Chilenas”, instancia para conmemorar la primera década desde el nacimiento de Magistradas Chilenas que tiene como objetivo principal la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, conforme al derecho nacional e internacional, en el marco de un compromiso con la igualdad, la justicia y el estado de derecho como pilares de una República democrática.

La conferencia inició con los saludos enviados por la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género Antonia Orella, la ministra encargada de los asuntos de género de la Corte Suprema Andrea Muñoz Sánchez y de la ex presidenta de la República Michelle Bachelet.

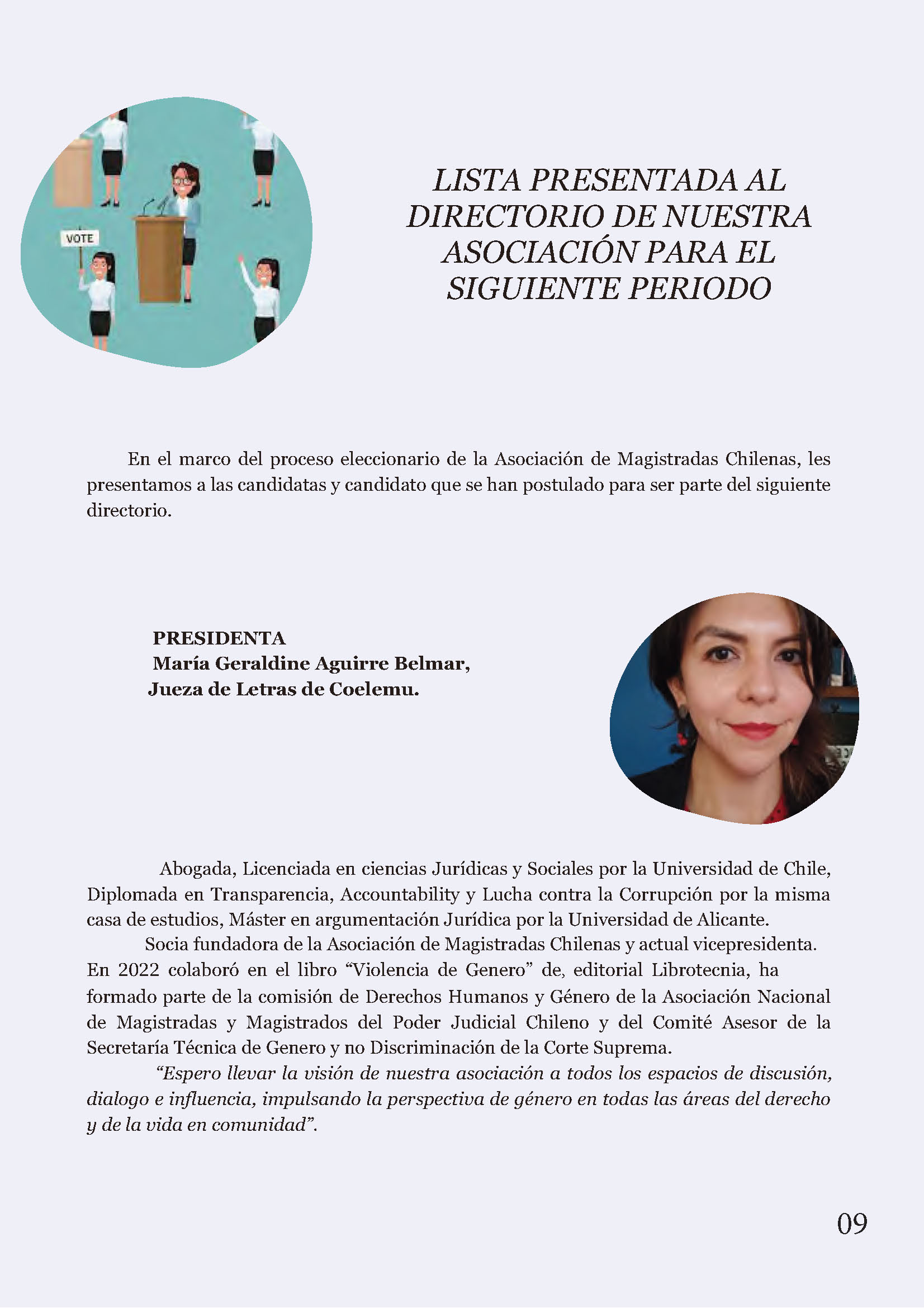

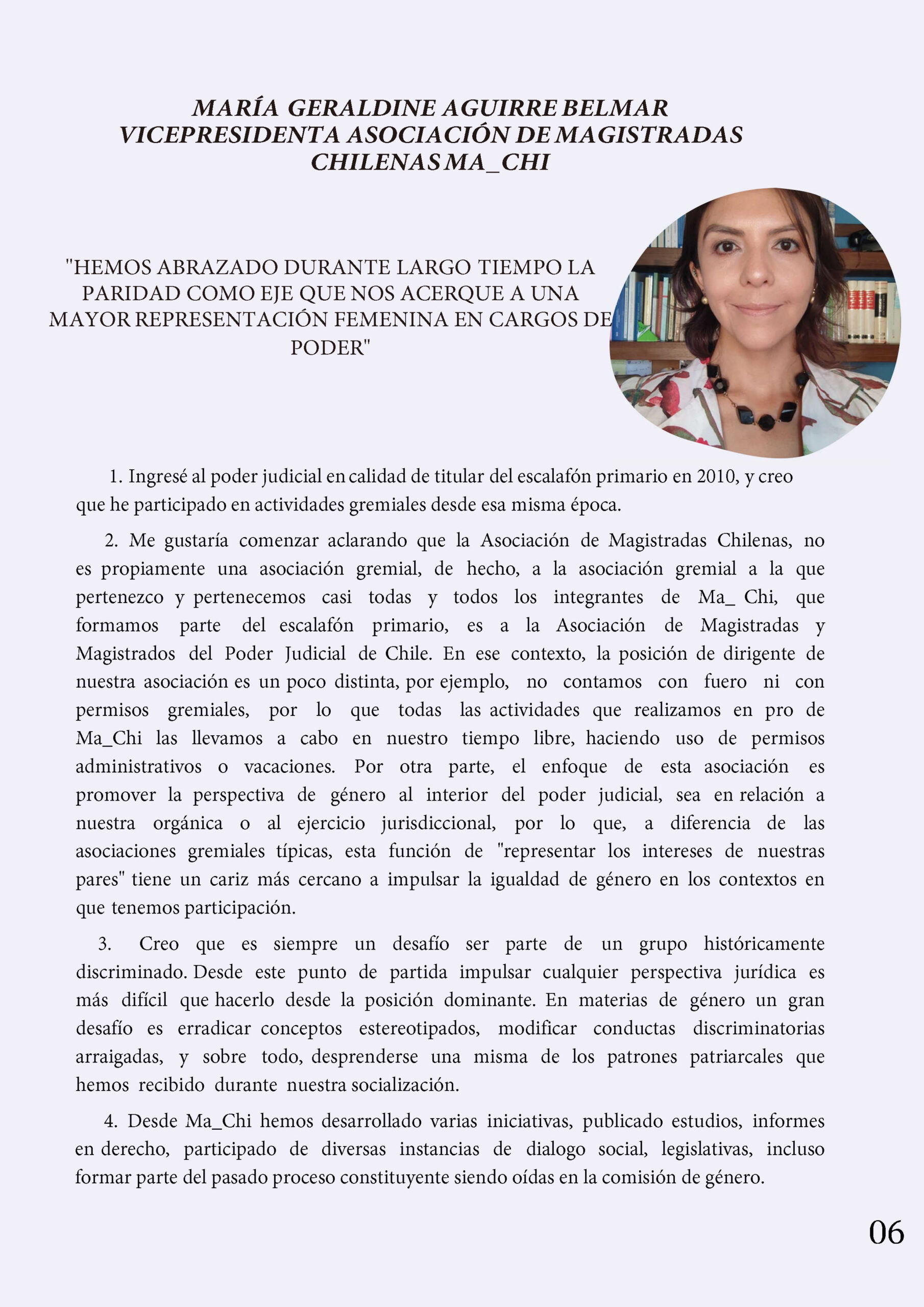

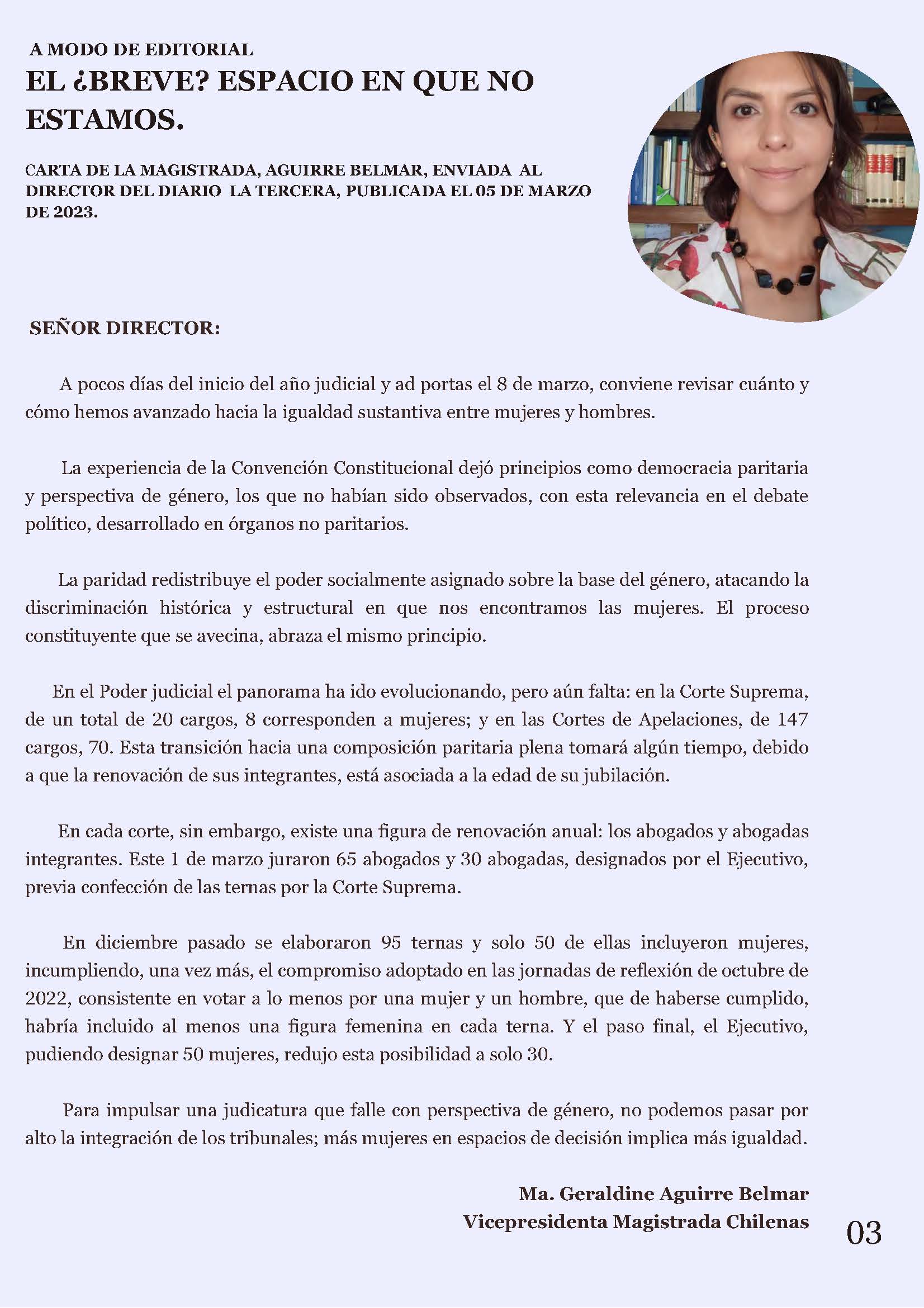

La mesa inaugural “Avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en estos tiempos” contó con la exposición de la presidenta de Magistradas Chilenas María Geraldine Belmar (Jueza de Letras de Coelemu), quien recordó algunas de las diversas campañas y el trabajo realizado por nuestra Asociación. En segundo lugar expuso Yanira Zúñiga Añazco, Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Universidad Austral de Chile, donde dicta cursos de pregrado y postgrado sobre derechos humanos y sobre género.

La segunda mesa “Derecho de Familia y Género” contó con la exposición de las académicas Fabiola Lathrop Gómez, Doctora en Derecho y Académica Universidad de Chile, quien título su exposición “Derecho de la persona y de las familias: ausencias y deficiencias legislativas en clave de género”; y Laura Albornoz Pollmann, Doctora en Derecho, Académica Universidad de Chile

y ex ministra de Sernam, quien expuso sobre el tema “El discurso legislativo en las reformas en derechos humanos de las mujeres y familia”.

El viernes finalizó la actividad con la mesa “Derecho del Trabajo y Género” en la que expuso Karla Varas Marchant, Doctora en Derecho, Académica Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sobre el tema “Nuevas tecnologías y pobreza de tiempo desde un enfoque de género”.

El día sábado 14 la Conferencia comenzó con la mesa “Derecho Penitenciario y Género”, en la cual contamos con las exposiciones de Grace Méndez Montes, Abogada y Directora Asociación Pensamiento Penal Chile, quien se refiero al tema “Enfoque de género, una exigencia necesaria para reducir el uso de la prisión preventiva en mujeres”.

Seguidamente escuchamos la exposición de Carla Troncoso Bustamante, Fiscal Judicial, quien se detuvo en el tema “Mujeres encarceladas: alcances del castigo y de los (im)posibles controles penitenciarios”.

Finalizó la mesa con Raúl Palma Olivares, Abogado y Defensor Regional Atacama, quien titulo su presentación “Mujer y diversidad privada de libertad, una luz al final del túnel en la OC/29 de la Corte IDH”.

La actividad continuó con la mesa “Derecho Penal y Género”, en la que expusieron María Elena Santibáñez Torres, Abogada y Académica Pontificia Universidad Católica de Chile, quien se refiero al tema “Superación de estereotipos en la valoración de la prueba en delitos sexuales” y Claudia Castelleti Font, Doctora en Derecho y Encargada de género del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional, quien se detuvo en “Los prejuicios y estereotipos que sufren las mujeres imputadas en el sistema penal”.

La Conferencia finalizó con las palabras de clausura de nuestra presidenta María Geraldine Belmar, quien agradeció la participación de las expositoras y al público presente.